電影大片怎樣"2D轉3D" 工藝繁復"令人抓狂"

新聞背景

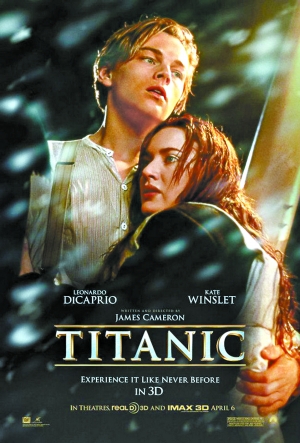

15年前,詹姆斯·卡梅隆導演的一部《泰坦尼克號》震撼了全世界觀眾的心靈,創下了當時的世界票房之最。如今,這位票房史上的傳奇導演“重拾舊夢”,攜3D版《泰坦尼克號》又吸引了全世界觀眾的熱切目光。

尤其令人好奇的是,卡梅隆并不是將《泰坦尼克號》重新用3D攝影技術再拍一遍,而是在原來的2D版本基礎上,利用當今飽受爭議的“2D轉3D”技術而達到“足以亂真”的高質量。

“2D轉3D”鮮有成功先例

卡梅隆一直在尋找絕佳機會讓《泰坦尼克號》重返大銀幕,后來有了將《泰坦尼克號》轉制成3D的想法,并借“泰坦尼克號”沉船一百周年紀念這一時機亮相。

在談到本片的3D效果時,卡梅隆說到:“3D效果把細膩的情感交流變得更加生動,尤其是一些感人的時刻,在3D的渲染下,感受會更加強烈,猶如身臨其境一般。在當初拍攝時可惜沒有3D攝影技術(指他認為理想的成熟的3D攝影技術),而對于現在的轉換,我希望能夠打造出等同于3D攝影機拍出來的效果。”

在世界電影界3D浪潮大張旗鼓的近幾年,以2D轉3D技術制作的電影鮮有成功先例。這些電影普遍因3D效果不夠理想而飽受詬病,甚至被扣上“偽3D”的帽子。其中,2010年由2D轉3D技術制作的《諸神之戰》、《愛麗絲夢游仙境》等,曾被觀眾嘲笑為“只有字幕更立體”。究其原因,有專家認為,“時間和精力比技術本身更是核心原因”。2D轉3D需要花費大量的時間和人力物力,沒有捷徑可走,沒有足夠的投入,就難有立體效果震撼的佳作出現。

卡梅隆曾一直主張,除非萬不得已,一定要實拍3D。而這一次他自己也打出了“2D轉3D”這張牌,實在令世人既感意外又充滿期待。

據了解,3D版的《泰坦尼克號》保持1997年上映的完整版本,內容上沒有做任何修改,甚至觀眾提出的上百處穿幫鏡頭都原封不動。這一切只是為了保持這部影片帶給觀眾當年最初的真實感受。

為達到臻于完美的效果,卡梅隆花了非常大的人力物力在這部電影的3D效果處理上。據介紹,3D版的《泰坦尼克號》修復和轉制總共動用了三百多位工作者,斥資1800萬美元,花了60周的時間才得以完成。而卡梅隆更是從頭到尾全程參與,細到每一個鏡頭的細節他都親自過問。他們首先對原來的畫面進行修復和重新校色工作,生成4K的數字母版,在這基礎上才進行3D的轉換工作。用卡梅隆的話說,哪怕只是現在的2D版本,都比1997年的版本有一個空前的提高。當然,他也承認,這是一個非常漫長而浩大、“令人抓狂”的工程。

通過2D畫面獲得深度信息

所謂的2D轉3D技術,簡言之就是將原本只有XY方向兩個維度的2D圖像,通過計算機和人工處理而得到畫面內各被攝物體的縱深信息(即Z方向),并借助此信息“構建”出一對具有水平立體視差的左右眼圖像,經過立體電影放映機的放映,即可在觀眾眼中呈現出具有立體深度的3D影像。

2D轉3D技術的關鍵點在于通過2D的畫面獲得該畫面內容的深度信息。如下圖所示:

原始圖像和以灰度圖為代表的深度信息圖像

人眼對于空間深度的感知能力使人們能夠從2D畫面中分辨出各物體的縱深位置關系。以上圖為例,花是在葉子的前方,而花瓣本身,也具有前后的縱深關系。在右邊的灰度圖中,我們將各物體在縱深方向上的位置關系用黑到白的程度來表示。最白(最亮)的,表示在縱深關系的最前位置,最黑(最暗)表示在縱深關系的最后位置。這樣,我們便獲得了上圖這個畫面在縱深維度上的信息。

獲得了深度圖之后,通常會根據此深度信息,將2D圖像的各部分,按前后順序以圖層的形式在三維空間中重新排列分布,如下圖所示:

圖像分層示意

我們可以以這個圖作為基準,用圖像處理軟件分別計算出一對左右立體圖像。也就是說,根據圖像深度信息,將畫面景物中的物體在水平方向上進行位移而得到立體效果。在灰度圖中越亮的部分相對應的區域位移量越大,立體效果也就越明顯,而作為背景的黑色部分其位移量就可以設定為很小甚至零,代表遠處的景物沒有什么立體感。