圖一

圖二

微博、微信上的虛假信息,有的騙轉發,有的騙錢財,有的博關注,話題多與個人利益相關。微博微信安裝便利、使用簡單,網絡具有開放性、不確定性,使得不法活動不易被發現。防范治理過程中,一方面要建立起一套包括預警、控制和防范在內的長效機制,另一方面也要捏緊拳頭,重點出擊。

假信息長啥樣?它們多以好心人為訴求目標

最近,兩個因為虛假微信被騙錢財的案例引發關注。蘇州的張女士收到在國外出差的老公發來的一條微信,讓她將18.2萬元匯給一位“廖總”。張女士按照微信的內容將錢轉出,等老公回來后才發現被騙。原來,詐騙分子盜用了她老公的微信號。

類似的情況,在德國留學的露露(化名)微信賬號被盜,騙子成功從她父親手中騙取了16萬元人民幣。等父女倆發覺是騙局時,為時已晚。

再往前追,很多熱轉熱議的微博、微信,后來都證明是虛假信息。比如,今年一開春很多人都見到并轉發了這樣一條微信: “請幫忙轉發一下,一名北京三中的學生,叫謝露,13歲,消失幾天了,他爸爸號碼13207866970,愛心接力!”很多人出于熱心幫忙轉發了。實際上,除了換了一個中學名稱,相似的微博微信在全國很多地方出現過。據公安部相關負責人介紹,該條信息的不同版本達上百個之多。微信中的電話號碼經查為廣西百色號碼,有吸費電話之嫌。

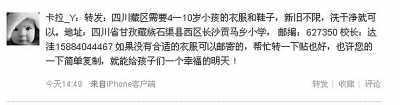

與“謝露失蹤”此類信息的無中生有不同,有一些騙轉發的信息則是移花接木,“真”中摻“假”。例如一條“四川石渠縣小學需要捐贈衣物”的熱轉微信(見圖二)。記者核實發現,帖子中提到的校名、地址屬實,其他內容卻被摻了假,“這個帖子是2011年該校一位老師個人所發,但后來被不法人員嫁接到涉嫌吸費的電話上。”

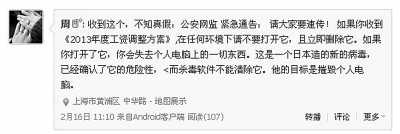

還有一些微博賬號,模仿政府機關、社會名人等,混淆視聽。比如一條“公安部網監通告”的虛假帖子(見圖一)曾被廣泛轉發。

南京大學新聞傳播學院丁柏銓教授梳理了這類虛假信息的特點:從議程設置的角度看,話題多與個人的利益相關:中學生失蹤,令人揪心;涉及個人電腦信息安全,令人震驚。從作用對象看,以好心人為訴求目標。從行為的難易程度來看,轉發帖子相當便捷,只是舉手之勞。