中國日報網環球在線消息:每年5月中旬至7月中旬是朝鮮全民總動員支援農業的日子。在各地的合作農場常常可以看見許多機關干部、工人、學生與農場員一起勞動。他們穿著一身勞動服,原本白皙的皮膚被曬得黝黑。乍看上去,幾乎與真正的農民毫無區別。

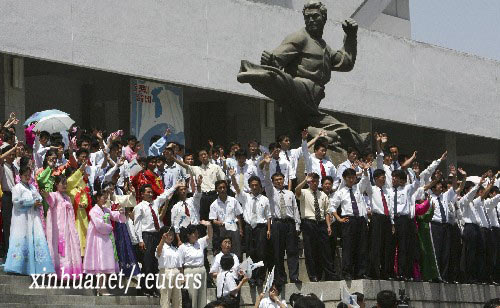

資料圖片:6月17日,在朝鮮首都平壤,朝鮮民眾向前來參加“民族統一大慶典”的韓國同胞揮手告別。為期四天的“民族統一大慶典”活動17日在平壤結束,該活動由朝鮮、韓國以及旅居海外的朝鮮僑民共同舉辦,以紀念2000年6月15日朝韓首腦簽署《北南共同宣言》7周年。

一年兩次“總動員”

朝鮮人習慣地把支援農業的日子稱為“總動員”。這樣的“總動員”一年內有兩次,除了5月至7月春播外,還有秋收時期,一般為10月至11月。春播時期的支農主要是插秧、除草和施肥,秋收時期的支農主要是收割和脫谷。

每到支農的時候,機關干部、工人、服務行業的人員、學生,不分職務高低、崗位貴賤、年齡大小,只要是具有勞動能力的人都要到農村去支援農業。不過支農的方式有所不同,有的是在“總動員”期間與農民同吃、同住、同勞動,有的則是臨時性地去一天,人們稱之為“一日支援者”。

一到“總動員”時期,機關辦公的人員少了,有的商店干脆在門上貼上一張“總動員”的紙條就關門停業。最明顯的是市內各個“綜合市場”(集貿市場)的開門時間從全天縮短為每天下午5時至8時,有些攤位只剩下空空的貨架,一問才知道都去支農了。

城市居民支農人員一般都是實行“定點”支援。據朝鮮在海外的代言報紙《朝鮮新報》報道,平壤市牡丹峰區所負責的支農對象是該市三石區的長壽園合作農場。用該農場管理委員會委員長李景保的話說,插秧期間真是名副其實的“戰斗”,任何人都不能休息。因此,牡丹峰區參加支農的“一日支援者”有時甚至達到1500名。

除了直接到農村參加勞動外,支農也有別的方式,例如為農村送去所需的鐵鍬、鐮刀等農用物資,或者送去生活必需品等等。因此在“總動員”開始時,電視里常常播放裝滿各種農用物資的幾十輛卡車下鄉的場景。

缺糧經歷印記深

朝鮮的支農活動開始于上世紀60年代,不過當時的規模并沒有如今這么大。90年代中期,朝鮮連續遭受嚴重的自然災害,農業大面積歉收,再加上美國等西方國家的封鎖,朝鮮不得不開始“艱難的行軍”和“強行軍”(困難時期)。用朝鮮媒體的話說,當時一粒糧食都是珍貴的。朝鮮雖然至今沒有公布過在“艱難的行軍”中餓死人的數字,但并不否認當時確實有人餓死了。記者曾采訪過一個收養幾十名孤兒的家庭。這家的女主人說,這些孤兒的父母大多是在“艱難的行軍”時餓死的。

在“總動員”期間,朝鮮媒體不斷發表社論和文章,要求人們集中全力搞好春播、秋收,要把農場的田地“當做自己的田地”。去年《民主朝鮮》報曾發表社論說,只要是吃飯的人,就必須參加支農。當然,這是指有勞動能力的人,并不包括尚無勞動能力的兒童和失去勞動能力的老人。

要吃飯的人就必須參加支農的口號,反映了朝鮮對支農的重視程度。城市居民參加支農,除了幫助解決農村勞力短缺的問題外,另一個意義在于樹立“農事乃天下之大本”的思想,受到“誰知盤中餐,粒粒皆辛苦”的教育。

自力更生求自主

近些年來,朝鮮把農業放在經濟建設的首要地位,把解決人民的吃飯問題當做頭等大事來抓,采取“種子革命”、雙茬作物等多種措施狠抓農業,與“艱難的行軍”時期相比,農業形勢已大有好轉。但是,朝鮮依然狠抓農業不放松,尤其是從2005年開始,朝鮮明確地把農業當做“經濟建設的主攻戰線”,要求集中一切力量支援農業。朝鮮媒體說,不解決吃飯問題,政治的自主、經濟的自立都將大打折扣。

一個鮮明的例子是,韓國早在今年2月就答應向朝鮮提供40萬噸大米援助,而由于朝核問題六方會談的共同文件沒有有效履行,韓國就由此宣布推遲糧食援助。這使朝鮮更刻骨銘心地感到,不發展農業,不解決吃飯問題,就可能受制于人。

“全民農業”是朝鮮根據自己的國情采取的一種做法。不過,今年以來,朝鮮各地也陸續出現了一些不依靠外來支援勞力的農場。朝鮮媒體對這樣的農場持肯定的態度。在今年春播開始時,朝鮮媒體就多次呼吁各地農場“依靠自己的力量”搞農業。朝鮮最高領導人金正日6月初在視察平安北道龍川郡的一個農場時也對該農場不依靠外來支援勞力,而靠自己的力量完成插秧任務表示贊賞和滿意。看來,朝鮮的“全民農業”也在與時俱進。

(來源:新華網 編輯:夏亞)