外匯局解讀“血汗錢”、“藏匯于民”等熱點問題

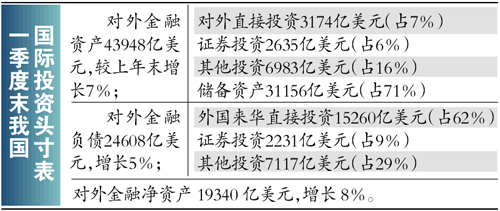

截至6月末,我國外匯儲備達到31974.91億美元,同比增長30.3%。面對不斷攀升的外匯儲備額,如何管理及用好這筆財富,成為當前市場關注的熱點話題。國家外匯管理局26日就相關問題作出了解讀。

問:有觀點認為,我國外匯儲備是老百姓的“血汗錢”,對此有何評論?

答:我國外匯儲備是由人民銀行通過投放基礎貨幣在外匯市場購匯形成的。購匯所使用的本幣資金直接來源于中央銀行的負債。在人民銀行買入外匯的時候,已經向原外匯持有人支付了相應的人民幣。

換句話說,外匯儲備形成過程中,企業和個人不是把外匯無償交給國家,而是賣給了國家,并獲得了等值人民幣。這些交易都是出于等價和自愿的原則,企業和個人的經濟利益在外匯和人民幣兌換時已經實現。

問:能否分出部分外匯儲備委托給國內專業金融機構或國際投資機構管理運作?

答:為保障外匯儲備資產的安全性,發揮在成熟投資市場大規模經營的比較優勢,外匯儲備經營堅持以自主經營為主。同時,從1996年起,有選擇性地將部分外匯儲備委托給國內外較為先進的資產管理機構投資。

問:是否可以剝離一部分外匯儲備成立主權養老基金,以充實我國社會保障體系?

答:不論是將外匯儲備直接分給老百姓的建議,還是將外匯儲備直接用于養老、醫療、教育等社會福利的建議,都涉及外匯儲備是否可以無償分配使用的問題。

外匯儲備不同于財政盈余資金,是中央銀行在外匯市場購匯形成,在中央銀行的資產負債表上對應著本幣負債。免費使用外匯儲備,性質上相當于中央銀行隨意印鈔票,無節制地擴大貨幣發行,會造成通貨膨脹等嚴重后果。

問:目前,境內商業銀行的外匯頭寸普遍較為緊張,是否能夠將一部分外匯儲備貸給境內商業銀行使用?

答:我國有充足的外匯儲備和暢通的購匯渠道,完全可以滿足商業銀行、企業等合法的購匯需求。而簡單地采取外匯儲備貸給境內銀行的做法,將進一步減少購匯,相應加大央行購匯壓力,不利于宏觀調控。

問:“藏匯于民”為何難以實現?

答:目前,我國積極支持居民持匯用匯,經常項目已實現完全可兌換,資本項目下除對一些風險較大的國際收支交易存在部分管制外,企業對外直接投資,企業和個人通過合格境內機構投資者(QDII)投資海外資本市場等渠道均無政策障礙。

但是,由于人民幣存在升值預期、國內外匯差利差等因素,目前,企業和個人結匯意愿較為強烈,普遍不愿意持有和保留外匯。也就是說,目前“藏匯于民”的障礙不在于政策,而在于涉匯主體的持匯意愿。

(來源:廣州日報 編輯:柳洪杰)