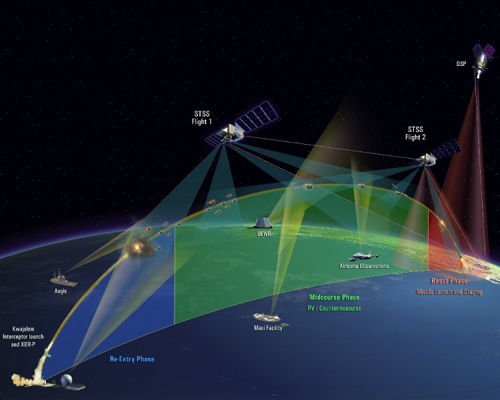

美國陸基中段導(dǎo)彈防御系統(tǒng)攔截全過程示意圖

三個階段的攔截特點

彈道導(dǎo)彈在主動段、中段和末端有不同的特性,要采取不同的手段才能攔截。

在主動段,彈道導(dǎo)彈的發(fā)動機要持續(xù),其明亮、高溫的尾焰是明顯目標,用天基或空基紅外探測器可以輕松發(fā)現(xiàn),其預(yù)警、識別和瞄準都比較容易。而且彈道導(dǎo)彈在這個階段無法采取釋放誘餌、機動等突防措施。不過這個階段的持續(xù)時間短,可能不足以完成發(fā)現(xiàn)、識別、決策、實施攔截的過程。美國的辦法是,把裝有攔截彈的軍艦、飛機部署到距離彈道導(dǎo)彈可能發(fā)射地點很近的地方,縮短攔截彈飛行距離。不過這種辦法只能用于朝鮮、伊朗等國土相對狹小的對手,無法對付中國、俄羅斯這樣縱深廣大的國家。

中段攔截的優(yōu)點是作戰(zhàn)時間長,可以比較從容地發(fā)現(xiàn)、識別、決策、攔截,更重要的是,中段攔截的作戰(zhàn)縱深廣大,甚至可以橫跨整個大陸或大洋,可以比較從容地選擇攔截點。這樣,就可以使被攔截彈頭上的核生化污染物在比較安全的位置墜入大氣層燒毀,沒有燒盡的部分也會落入無人區(qū),不會引起危害。由于縱深大,中段攔截需要使用射程遠、體積大的攔截彈,還要擁有大功率、高分辨率的遠程雷達,把來襲彈頭從空間垃圾、誘餌中區(qū)分出來,相應(yīng)地要具備高速運算的巨型計算機。不過由于攔截彈射程遠、機動能力強,可以用少量攔截彈覆蓋相當廣大的區(qū)域。

正因為如此,中國外交部發(fā)言人姜瑜12日在例行記者會上表示,這次試驗不產(chǎn)生滯留空間軌道的碎片,不會對在軌航天器的安全構(gòu)成威脅。這其中的原理很容易解釋,彈道導(dǎo)彈一般不會達到第一宇宙速度,而且速度方向并不平行于地球表面,因此不會進入繞地軌道飛行。而攔截彈大致是從前方碰撞作為靶彈的彈道導(dǎo)彈,根據(jù)動量守恒原理,兩者的繞地飛行速度都會急劇下降,即使飛濺出來的碎片也不可能達到第一宇宙速度。因此,碰撞產(chǎn)生的所有碎片都會很快墜入大氣層。本文面世之時,所有的碎片都已經(jīng)化為灰燼。

末端攔截要等導(dǎo)彈進入大氣層以后實施。其優(yōu)點是,攔截彈的飛行距離短,因此可以采用較小、較輕的助推火箭;而彈頭常用的氣球型誘餌會在大氣阻力下急劇減速,不能再掩護真彈頭;由于末端距離地面較近,對導(dǎo)引雷達的作用距離的需求也比較低。不過末端攔截的作戰(zhàn)時間非常緊迫,在不到30秒的時間里要完成所有程序;攔截彈和來襲彈頭是相向飛行,相對速度高,對攔截彈的制導(dǎo)和控制要求極為苛刻;末端攔截系統(tǒng)的保護范圍小,一般只能保護一個城市或一個基地。另外,彈道導(dǎo)彈末端一般已經(jīng)進入了防御方的領(lǐng)土,彈頭即使被摧毀,其攜帶的核生化物質(zhì)也會飄落在防御方范圍內(nèi),相當不利。

中國是一個國土遼闊、人口眾多的大國,目標多、戰(zhàn)線長。如果搞末端防御,僅僅保護各直轄市和省會城市就要部署幾十套系統(tǒng),經(jīng)濟上無法承受,要保護全國所有重點目標就更不可能了。此外中國沒有海外駐軍,很難部署主動段攔截系統(tǒng)。中國如果要用盡量少的經(jīng)費實現(xiàn)導(dǎo)彈防御,中段攔截是比較合理的選擇。美國早已在研究這樣的技術(shù),即波音公司的“陸基中段防御”(GMD)武器系統(tǒng)。

大氣層外與大氣層內(nèi)

美國是全球最重視反導(dǎo)的國家,因此對中國的反導(dǎo)試驗立即做出了反應(yīng)。據(jù)美聯(lián)社12日報道,五角大樓的一位發(fā)言人說:“我們事先未收到要進行導(dǎo)彈試驗的通知”“我們監(jiān)測到了從兩個不同地點發(fā)射的導(dǎo)彈和一次外大氣層空間撞擊。我們正在向中方探詢這次攔截試驗的目的以及中國未來部署攔截系統(tǒng)的意圖和計劃。”

美國軍方的發(fā)言旁證了中國反導(dǎo)試驗的成功。其措辭中的“外大氣層”一詞,更是證明了中國確實是在中段進行了攔截。所謂“外大氣層”實際上是英文的“Exoatmospheric”,譯為“大氣層外”更為合適。根據(jù)上文的彈道導(dǎo)彈飛行各段定義,中段和“大氣層外”基本是一回事。

美國GMD就屬于大氣層外防御,而本刊曾經(jīng)報道過的“戰(zhàn)區(qū)高空導(dǎo)彈防御”系統(tǒng)有大氣層內(nèi)、外兩種作戰(zhàn)模式。

與“紅旗”-9的天壤之別

部分媒體將反導(dǎo)攔截彈與“愛國者”、“紅旗”-9導(dǎo)彈相提并論,這可能受海灣戰(zhàn)爭的影響。當時“愛國者”導(dǎo)彈多次攔截伊拉克的“飛毛腿”,給了公眾最直觀的導(dǎo)彈攔截印象。不過中段反導(dǎo)完全是另外一個概念。首先,中段反導(dǎo)屬于戰(zhàn)略防御范疇,而“愛國者”、“紅旗”-9基本屬于戰(zhàn)術(shù)防御。前者受最高統(tǒng)帥部直接領(lǐng)導(dǎo),而后者受戰(zhàn)區(qū)指揮員領(lǐng)導(dǎo),在國防體系中的位置明顯不同。

“愛國者”和“紅旗”-9雖然是遠程防空導(dǎo)彈,也具備一定的反導(dǎo)能力,不過其射程只有幾百千米,射高不超過大氣層高度,其配套的搜索雷達、火控雷達也沒有足夠的作用距離,因此只能對飛行速度計較低的近程導(dǎo)彈實施末段反導(dǎo)。中段反導(dǎo)攔截彈的射程必須達到中遠程彈道導(dǎo)彈的量級,才能在距離發(fā)射點1000千米乃至數(shù)千千米的地方實施攔截,而且其射高必須達到甚至超過彈道導(dǎo)彈所能達到的最高點——可能是1000多千米。此外,中段反導(dǎo)需要超遠程雷達支持,這類雷達的體積和功耗極大,往往要裝在巨大的固定混凝土基座上,還要為它配備專用的電力系統(tǒng)和保障設(shè)施,是不折不扣的龐然大物。這絕不是防空導(dǎo)彈武器系統(tǒng)的雷達所能比擬。所以,反導(dǎo)攔截武器系統(tǒng)和“愛國者”、“紅旗”-9這類要地防空導(dǎo)彈系統(tǒng)完全不同。

GMD簡介

筆者無從知道中國攔截武器系統(tǒng)的詳情,但可以從GMD的原理和組成來粗略介紹中段攔截技術(shù)。

GMD是美國國家導(dǎo)彈防御戰(zhàn)略的一部分,由美國陸軍負責、空降軍協(xié)助。GMD的系統(tǒng)總承包商是美國波音公司綜合防御系統(tǒng)部,其主要分系統(tǒng)包括大氣層外殺傷器(EKV),陸基攔截彈(GBI,即把EKV發(fā)射到太空中的多級火箭)及其發(fā)射井系統(tǒng),作戰(zhàn)指揮、控制和通信系統(tǒng),用于早期預(yù)警的改進型“鋪路”雷達,以及用于制導(dǎo)的前進X頻段雷達。X頻段雷達裝在一個俄羅斯制造的半潛式石油鉆井平臺上,部署在阿拉斯加州阿達克島附近。美國軍方表示,如有需要,這臺巨型雷達可以機動到太平洋任何海區(qū)。

GBI長16.8米,直徑1.27米,起飛重量12.7噸,射程達2000千米。

GMD從1999年到2008年共進行了14次攔截試驗,其中8次成功;進行了17非攔截飛行試驗,其中15次成功;進行了1次雷達系統(tǒng)試驗,取得成功。也就是說,中國在這方面落后了美國10年多一點時間。

目前美國在兩個位置部署了GMD——阿拉斯加州格里列堡陸軍基地和加利福尼亞州范登報空軍基地。美國曾打算在波蘭部署GMD,但引起了美、俄之間的激烈爭吵,在2009年9月取消。

GMD耗資巨大,目前預(yù)計的總研制和部署費用是307億美元。但這類國防科研歷來是要超支的。美國總審計署目前估計其至少超支15億美元。

關(guān)于EKV

GMD的核心部件是雷聲公司研制的EKV。EKV裝在GBI的頭部,其核心部件是一臺大口徑紅外尋的頭。待導(dǎo)彈基本飛出大氣層后,用來保護EKV的整流罩脫離,此時地面指揮系統(tǒng)將雷達制導(dǎo)數(shù)據(jù)不斷發(fā)送給EKV。EKV啟動自身的推進系統(tǒng),向來襲彈頭靠近。帶進入紅外尋的頭作用距離、發(fā)現(xiàn)來襲彈頭后,EKV進入末制導(dǎo)程序,由彈上計算機根據(jù)攔截算法調(diào)整飛行方向和姿態(tài),直到與來襲彈頭碰撞為止。EKV沒有可爆炸的戰(zhàn)斗部,完全依靠自身動能摧毀彈頭。

EKV上的所有硬件和軟件,例如紅外尋的頭、姿態(tài)控制發(fā)動機、航向控制發(fā)動機、通信系統(tǒng)、彈道計算軟件、彈上計算機等都有極高技術(shù)含量,迄今為止只有美國和中國依靠自己的力量研制成功這類武器。日本“標準”-3攔截導(dǎo)彈上的動能殺傷器(KKV)是在美國技術(shù)援助下研制的。EKV重64千克,長1.4米,直徑0.6米,飛行速度大約為10千米/秒。

EKV極其昂貴,美國軍方在1998年確定的采購單價是2000萬~2500萬美元。按照軍火采購的管理,這個數(shù)字如今一定高了很多。

印度的導(dǎo)彈防御是中段攔截嗎?

印度曾自稱成功實施過3次反導(dǎo)攔截試驗。印度有兩個型號的反導(dǎo)導(dǎo)彈。第一個是用“大地”-II近程彈道導(dǎo)彈改裝的“大地”防空導(dǎo)彈(PAD),印度將其歸類為大氣層外反導(dǎo)系統(tǒng)。另一個是是“先進防空”系統(tǒng)(AAD),屬于大氣層內(nèi)攔截武器。

印度在2006年11月曾宣布,用一枚PAD攔截了另一枚“大地”-II導(dǎo)彈,攔截高度為50千米。攔截彈根據(jù)雷達提供的數(shù)據(jù)進行飛行中段修正,末段采用主動雷達制導(dǎo)。不過印度方面并沒有指出這次試驗是主動段、中段還是末段攔截。部分媒體稱,兩彈的發(fā)射點相距不到100千米,因此判斷是主動段攔截。

2009年3月6日,印度宣布其又成功進行了一次PAD攔截試驗,靶彈是一枚從軍艦上發(fā)射的“弓弩”導(dǎo)彈(即“大地”導(dǎo)彈的海軍型)。不過印度方面稱,這枚“弓弩”模擬的是射程1500千米導(dǎo)彈的彈道。PAD在75千米高度攔截了目標。

不過印度的這些聲明頗為可疑。印度方面沒有透露PAD的彈頭類型,但以印度的科研實力,沒有可能研制出EKV類型的攔截器。“大地”-II的射程只有250千米,還不如遠程防空導(dǎo)彈;其射高也只有80千米,只能抵達臨近空間,嚴格來說不能算是大氣層外攔截器。而且“大地”-II的發(fā)動機還是上世紀50、60年代技術(shù),不具備反導(dǎo)攔截所必需的急加速和高速飛行性能。更重要的是,“大地”-II采用液體火箭為一級發(fā)動機,射前的燃料加注程序復(fù)雜而漫長,不符合攔截彈隨時待發(fā)的值班要求。有軍迷開玩笑說,對方彈頭都落地了,PAD可能還在加燃料。“大地”-II本身可靠性不高,作為近程導(dǎo)彈是否合格都是個問題。在其基礎(chǔ)上改裝攔截彈,最多只能進行一些概念試驗,基本不可能型號化。

PAD系統(tǒng)得到了以色列的技術(shù)支持,其“劍魚”遠程跟蹤雷達是“箭”-2反導(dǎo)系統(tǒng)中“綠松樹”雷達的衍生型。印度稱“劍魚”作用距離為600千米,打算將其提高到1500千米。但以色列方面的資料稱,在研的“綠松樹”改進型“超級綠松樹”作用距離也只有800~900千米。以色列的武器曾經(jīng)名噪一時,不過近年來暴露出大量問題,其出口印度的“費爾康”預(yù)警機幾乎不能工作。“劍魚”雷達能否例外,印度的改進計劃能否實現(xiàn),值得懷疑。

小結(jié)

反導(dǎo)攔截系統(tǒng)是一種高投入的技術(shù),沒有足夠的經(jīng)費投入是無法染指的。但對于中國而言,它與其他國防高技術(shù)一樣,是維護國家主權(quán)和領(lǐng)土完整的必修課。幾年前,美國用導(dǎo)彈防御為工具,反復(fù)對中國施加壓力,甚至把預(yù)警雷達修到了中國的家門口。2010年1月11日試驗的成功,不但證明了我國科研人員的聰明才智,也表明了當今中國的國力空前雄厚,有足夠人力、物力、財力去研究最尖端的國防技術(shù)。而美國自己卻因為金融危機,不得不大幅度削減很多先進裝備的研制經(jīng)費。這恐怕就是所謂的“此消彼長”。

(來源:兵器雜志 編輯:歐葉)