環球在線消息:在上世紀70年代初,臺灣大學生中流傳著演唱西洋歌的風潮,那些在反戰的美國社會中走出來的民謠歌曲成了寶島年輕人爭相模仿的對象。此時,20出頭的卑南族小伙胡德夫剛剛離開故土臺東新港,在臺大外文系念書的他成了其中的一員。此后,懂得越來越多西洋音樂的他開始發現了自己最愛的原來是那些家鄉的古老民謠。孤獨時,他曾經一個人面對森林歌唱鄉謠……

臺灣民謠運動的出現有些偶然。一晚,在胡德夫演唱的時候,有位觀眾大聲地質問為什么不唱他們卑南族的歌。當時胡德夫愣住了,他從來沒有想過會有人叫他唱家鄉民歌,于是這個年輕人拿過吉他,唱起了簡單的卑南族老歌,這個人就是后來成為臺灣民謠運動先驅的李雙澤。在保護臺灣原住民利益的民運期間,像李雙澤、胡德夫這樣的咖啡館歌手發起了著名的民謠運動,以“唱自己的歌”為口號,那些流傳在原住民故鄉的音樂重新受到了關注。

以上講的是大約30年前的事,而今天被人們記錄下來的臺灣民謠則大部分都在研究院或者資料室里,但即便這樣,臺灣原住民音樂的保存狀況也要好于大陸,胡德夫說唱歌是原住民生活中最重要的事,因為他們相信這個世界上只有人和神,音樂可以直達天庭。

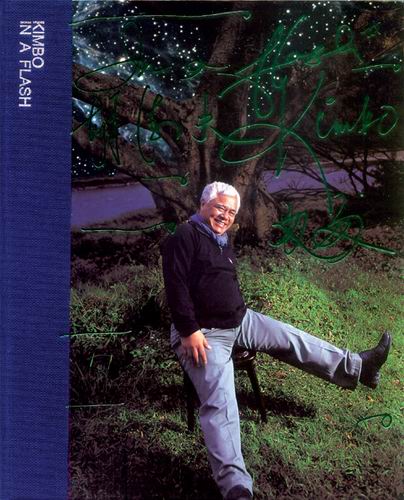

在他出生的臺東部落里留傳著這樣一句話,“自己的土地不耕,是沒有人會幫你耕的。”雖然現在大多數原住民已搬入城市,但他們依舊信守這樣的格言。胡德夫曾經寫過歌曲《最最遙遠的路》來鼓勵那些大都會里打拼的原住民孩子,歌詞來自印度詩人泰戈爾的詩作。而在胡德夫看來,臺灣民謠的路途依舊遙遠。(來源:《周末畫報》記者:采訪/撰文:健崔 攝影:劉一緯作品 提供:健崔))