“嫦娥一號”月球探測衛星飛行模擬圖

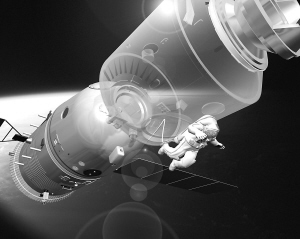

中國航天員未來進行出艙活動模擬圖

環球在線消息:

·中國航天事業發展50年

50年前的10月,中國第一個導彈火箭研究機構——國防部第五研究院正式宣布成立,這標志著中國航天事業正式起步。半個世紀以來,中國獨立自主發展航天事業,在很多重要技術領域躋身世界先進行列。特別是近幾年“神舟”五號、“神舟”六號載人飛船的成功發射和返回,使中國成為世界上第三個獨立開展載人航天的國家,也讓世界對中國的未來航天計劃充滿期待。

中國國務院新聞辦公室10月12日發表了《2006年中國的航天》白皮書,公布了未來5年稍長一段時期的發展目標與主要任務。根據白皮書,我國要優先發展應用衛星和衛星應用,適度發展載人航天和深空探測,積極支持空間科學的研究。中國發表白皮書的消息一公布,英國路透社、日本共同社、俄羅斯國際文傳電訊社等世界主要媒體都立即進行了報道。

·過去50年穩扎穩打

20世紀50年代,中國做出了發展“兩彈一星”的決策;60年代做出“八年四彈”的決策,研究人員用8年時間研制成功了中近程、中程、中遠程、遠程液體彈道導彈,并衍生出“長征一號”、“長征二號”運載火箭。

1970年,我國成功地發射了第一顆人造地球衛星“東方紅一號”,拉開了中國航天活動的序幕。

上世紀80年代我國做出了“新三星一箭一論證”的決策,即在20世紀90年代前期研制成“東方紅三號”中容量通信衛星、“風云二號”地球同步軌道氣象衛星、“資源一號”衛星,“長征三號”甲運載火箭,開展載人航天技術方案論證和關鍵技術預先研究。

20世紀90年代我國做出載人航天工程的決策;2003年,“神舟”五號飛船將中國第一位航天員楊利偉送上太空;2005年,“神舟”六號飛船載著費俊龍、聶海勝兩位航天員發射升空,成功地進行了一次雙人5天太空飛行。

21世紀初國家正式批準繞月探測工程立項,將我國第一個月球探測工程命名為“嫦娥一號”工程。探月工程將成為我國航天事業繼“兩彈一星”、載人飛船之后的第三個里程碑。

·未來5年:5大發展方向

國家航天局局長孫來燕在白皮書新聞發布會上介紹說,中國將啟動并繼續實施被稱為“221”工程的五大航天科技工程:載人航天工程、探月工程、高分辨率對地觀測系統、中國北斗衛星導航系統和新一代大型運載火箭。

另外,過去我們搞衛星以試驗為主,今后,要進一步提高衛星的應用效益。比如最近我國回收了一顆育種衛星,裝載了200多公斤農業種子,它們比地面種子的培育時間縮短兩到三年,這樣對增產增收、提高農作物抗災害能力都會起到作用。

孫來燕表示,一個國家的航天能力,很重要地反映在其能進入空間的能力上。我們現在的“長征”系列運載火箭有12種,但它有污染,也有毒。我們的主要任務是,研制新一代無毒、無污染、高性能、低成本和大推力運載火箭。目前我國火箭的最大運載能力是把9噸重的物體送到三四百公里的一個地球軌道。新一代運載火箭研制成功后,最大運載能力可以把25噸重的一個物體送到近地軌道,能夠把14噸重的衛星送到地球靜止軌道。這種新的運載火箭既能滿足我國衛星、飛船的發射需求,還能參與國際商業發射服務市場的競爭。

載人航天下一個目標是實現航天員出艙活動,進行航天器交會對接試驗;開展具有一定應用規模的短期有人照料、長期在軌自主飛行的空間實驗室的研制,開展載人航天工程的后續工作。出艙活動的關鍵技術包括出艙外航天服、便攜式環控生保系統和載人機動裝置的研制。空間交會對接的關鍵技術是研制多種測量敏感器和先進的空間對接機構。

孫來燕表示,載人航天活動要求高可靠性,我們現在的計劃還是按照進度一步一步地走。隨著我們載人航天活動的發展,我們不僅要送女航天員上去,還要把一些科學家、哲學家送上去,也許有一天我們的新聞記者也會被送到太空。

目前我們的探月計劃是分“繞、落、回”三個階段。目前“嫦娥一號”月球探測衛星已經完成了總裝,預計明年發射。發射后衛星將距月球表面200公里環繞。“嫦娥一號”的科學目標主要是探測地球到月球之間的環境,還要對月球實施立體成像,探測月壤的厚度和成分。至于什么時候“落”、“回”,還要根據繞月探測計劃是否成功再來確定下一步時間表。(來源:環球時報 編輯:陳凡)