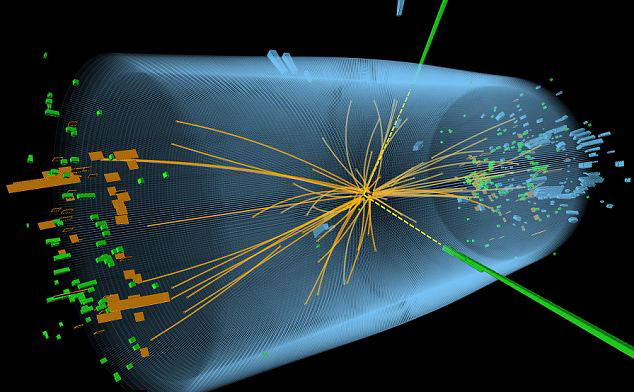

在CMS中進行粒子碰撞試驗的示意圖,該試驗是發現希格斯玻色子的主要方法。

彼得·希格斯教授在研究成果發布會現場聽到希格斯玻色子被確認發現的消息后,激動地流下熱淚。

據英國《每日郵報》網站12月20日的報道,美國《科學》雜志當天公布了2012年度十大科學突破,有著“上帝粒子”之稱的希格斯玻色子的相關研究成果被評為“2012年最重要的科學發現”。

早在1964年,在愛丁堡大學工作的英國物理學家彼得·希格斯(Peter Higgs)就提出了希格斯玻色子這一概念,并認為該粒子是物質的質量之源,其他粒子是在希格斯玻色子構成的希格斯場中“游弋”,受其作用而產生慣性,最終才有了質量。但科學家們卻一直未能發現該粒子存在的證據,所以希格斯的理論也一直處于懸而未決的狀態。

今年7月,位于日內瓦的歐洲核子研究中心宣布其兩個強子對撞實驗項目——ATLAS和CMS均發現一種新的粒子,具有和科學家們多年以來一直尋找的希格斯玻色子相一致的特性。

《科學》雜志認為,這一發現把粒子物理學“標準模型”拼圖中的最后一塊填充到位,雖然尚不清楚該發現會把粒子物理研究引向何處,但其對物理學界的重大影響不容置疑。

除此之外,《科學》雜志當天還公布了2012年度的其它九項極具突破性的科學成就,具體如下:

***丹尼索瓦人基因組

德國科學家利用一種將特定分子與單股DNA相結合的新技術,僅用一塊遠古人的指骨碎片,就完成了早已滅絕的丹尼索瓦人的基因組測序工作。

***用干細胞生成卵子

日本京都大學研究小組證實,他們首次利用實驗鼠的誘導多功能干細胞成功培育出具備生育能力的卵細胞。這一成果為研究基因及其他影響生育和卵細胞發育的因素提供了強有力工具。

干細胞是人體內可以轉化為各種器官和組織的細胞,以往的干細胞研究主要使用從胚胎中提取的胚胎干細胞,但這常引起倫理爭議。2007年,日本和美國科學家分別宣布獨立發現將普通皮膚細胞轉化為干細胞的方法,這樣得到的干細胞稱為誘導多功能干細胞,和胚胎干細胞的功能相差無幾。