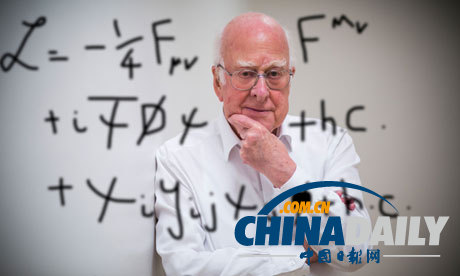

諾貝爾物理學獎10月8日頒獎,希格斯波色子呼聲極高。圖為彼得·希格斯,該粒子以他的名字命名。

比利時科學家恩勒特。

2013年諾貝爾物理學獎于10月8日揭曉,比利時科學家弗朗索瓦·恩勒特和英國科學家彼得·希格斯共同獲獎。他們在希格斯波色子的研究方面做出杰出貢獻。有“上帝粒子”之稱的希格斯波色子研究去年曾和大獎失之交臂,今年得償所愿。

恩勒特和希格斯分別是布魯塞爾自由大學和愛丁堡大學的榮譽教授。2013年諾貝爾物理學獎金共計800萬瑞典克朗(約合764萬元人民幣),將由2位獲獎者分享。

有理論物理學家表示,如果沒有希格斯波色子,人類和宇宙中其他原子根本不存在。外界干脆昵稱其為“上帝粒子”。有科學家表示,在宇宙形成早期,物質和反物質的粒子數量不同,恰恰是希格斯波色子的杰作。此外,希格斯波色子還決定了暗物質的密度。

希格斯波色子獲獎呼聲很高,得獎可謂眾望所歸,不過評委同樣面臨難題。諾貝爾獎最多只能3人分享,但眾多科學家在這一領域做出杰出貢獻,究竟頒獎給誰,難以取舍。恩勒特、希格斯等6人分別于1964年發表相關論文,闡述相關理論。2012年,歐洲核子研究中心(CERN)的科學家通過大型強子對撞機確認發現了希格斯波色子。而該委員會中,共有大約6000人為此做出貢獻。

2012年諾貝爾獎頒獎期間,希格斯波色子就呼聲很高,但最終失之交臂。法國科學家阿羅什和美國科學家維因蘭德爆冷得獎。他們獨立發明、發展了科研方法,能夠測量、控制粒子的個體,同時保持其量子力學的特性。